Ausstellung vom 14. März bis 28. September 2025 in der Bundeskunsthalle Bonn.

Die Autorin, Kritikerin und public intellectual Susan Sontag hat sich zeitlebens intensiv mit den visuellen Medien beschäftigt. Aus der Philosophie und Literaturwissenschaft kommend, erkannte sie hellsichtig den bestimmenden Einfluss der Fotografie in unserer medial geprägten Gesellschaft. Als attraktive Frau selbst ein begehrtes Objekt der Fotograf*innen, nutzte sie die Wirkmacht des Mediums auch für ihre eigene Agenda (Sehen und gesehen werden). Die frühe Begegnung mit Bildern des Holocaust bezeichnete sie als „negative Epiphanie“ in ihrem Leben und als Ausgangspunkt für ihre weitere Beschäftigung mit der Fotografie. Der Film sei das Leben, die Fotografie ein Memento mori, schrieb sie bereits in ihrem Erstlingsroman The Benefactor 1963. Als leidenschaftliche Cineastin sah Sontag im Film die „lebendigste, erregendste und bedeutendste aller Kunstgattungen.“ Das Kino als eine Schule der Empfindsamkeit zeige einem nicht nur, „wie man sich in Pose wirft, raucht, küsst oder kämpft“, sondern biete auch die Möglichkeit zur Trauerarbeit. Als Regisseurin realisierte Sontag vier Filme und lotete so die Grenzen von Sichtbarmachung und Voyeurismus auch in der Praxis aus.

Die Ausstellung Susan Sontag. Sehen und gesehen werden legt ihren Schwerpunkt auf die Überlegungen zu Fotografie und zeichnet Sontags Theorien und Gedanken dazu nach. Auch ihre Beschäftigung mit queerer Kultur, die Diskriminierung von HIV-Infizierten und ihre eigene Krebserkrankung bleiben nicht unerwähnt. Außerdem wird Sontag in ihrer Rolle als Filmbegeisterte und Regisseurin gezeigt, nicht zuletzt um sie als unabhängige Frau darzustellen, die sich zeitlebens gegen die Gesellschaft aufgelehnt hat.

In ihrem programmatischen Essay One Culture and the New Sensiblity (1965) hatte Sontag die Aufhebung einer Unterscheidung in Hoch- und Populärkultur gefordert und propagierte eine neue Wahrnehmungs- und Erlebnisweise. Zu ihrer Selbstermächtigung als Autorin und Intellektuelle gehörte auch die Auseinandersetzung mit dem Feminismus und der Frage, was es in der heutigen Gesellschaft bedeutet, eine Frau zu sein. Wie ihre Vorbilder Simone de Beauvoir und Hannah Arendt legte Sontag Wert auf eine gleichberechtigte Anerkennung als Denkerin. Ihre Bisexualität machte sie bewusst nicht öffentlich, um so einem Labeling zu entgehen. Ihre eigene Krebserkrankung und die AIDS-Krise schärften ihr Bewusstsein für Diskriminierungen und Schuldzuweisungen mit Hilfe von Metaphern. Die aufklärerische Wirkung von Fotografien erkundete sie auch gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin Annie Leibovitz, mit der sie zahlreiche Reisen unternahm und auch die eigene Krankheit dokumentierte. Als Aktivistin reiste Sontag in zahlreiche Krisenregionen, um politischen Konflikten zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. „Ethik und Ästhetik sind eins“, notierte sie in der Folge Ludwig Wittgensteins und meinte damit, dass wir beides nicht voneinander trennen können: Die Betrachtung von Fotografien — wie die Betrachtung der Welt – fordern von uns eine vorurteilsfreie Rezeption von Inhalt und Form. Doch es darf nicht bei der bloßen Wahrnehmung bleiben. Sehen und gesehen werden sind bei Sontag stets aktive Prozesse des Involviert-Seins.

Was zeigt die Ausstellung SUSAN SONTAG. Sehen und gesehen werden?

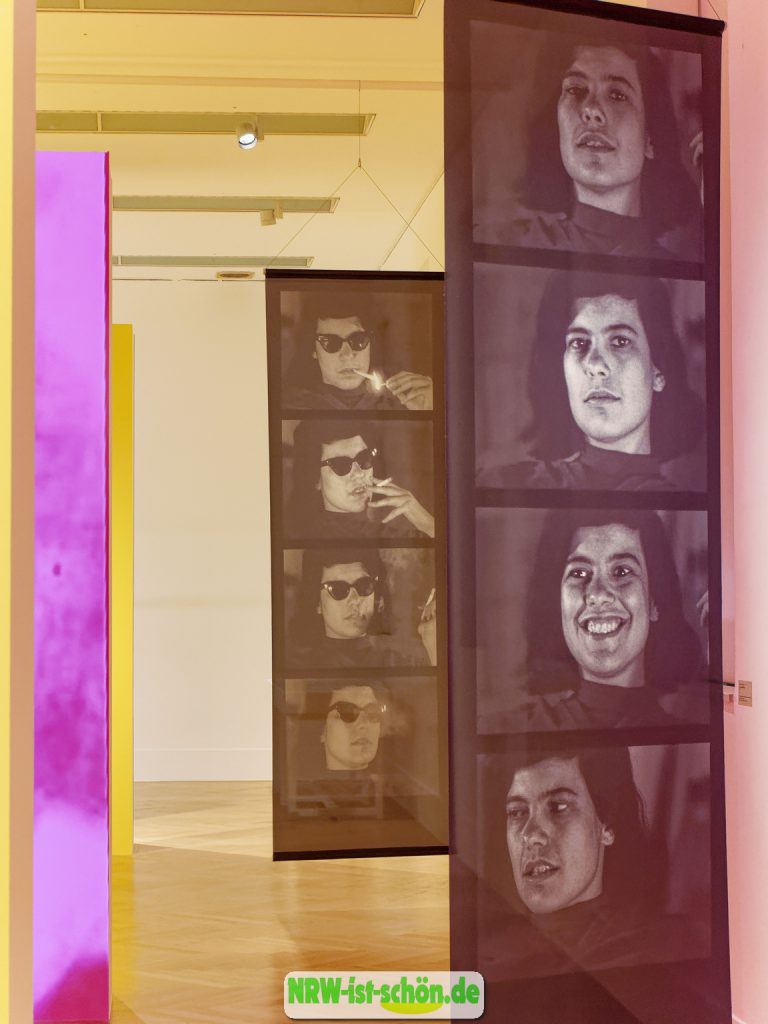

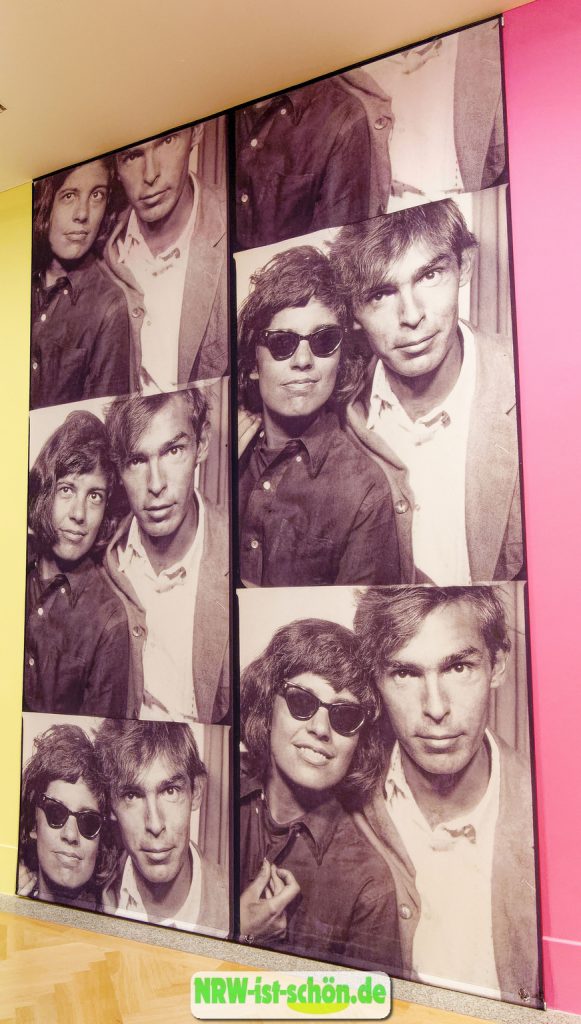

OBJEKT DER FOTOGRAF*INNEN

Susan Sontag war ein begehrtes Objekt der Fotograf*innen. Für die Vermarktung ihrer Bücher ließ sie sich von prominenten Fotograf*innen ablichten und nutzte die Wirkmacht des Mediums für ihre eigene Agenda. Die größte Kritikerin der Fotografie sei auch deren größte Profiteurin, hieß es daher. Tatsächlich begründeten die Porträts von Diane Arbus, Richard Avedon, Peter Hujar und Robert Mapplethorpe sowie die persönlichen Aufnahmen ihrer Partnerin Annie Leibovitz Sontags Ruf als „Dark Lady of the Intellectuals“. Mit maskulinen Outfits und ihren dunklen, ungebändigten Haaren — im Alter von einer einzelnen weißen Strähne durchzogen – erfand Sontag ihren „signature look“. Als kluge, glamouröse und zeitgemäße Denkerin definierte sie ihren Status auch über ihr Erscheinungsbild.

EINE NEUE ERLEBNISWEISE

Die 60er-Jahre waren eine Zeit des Umbruchs und der Revolte. Susan Sontag bewegte sich in den Kreisen der künstlerischen Avantgarde und war eng befreundet mit dem Maler Paul Thek, dem Fotografen Peter Hujar und dem Künstler Jasper Johns.

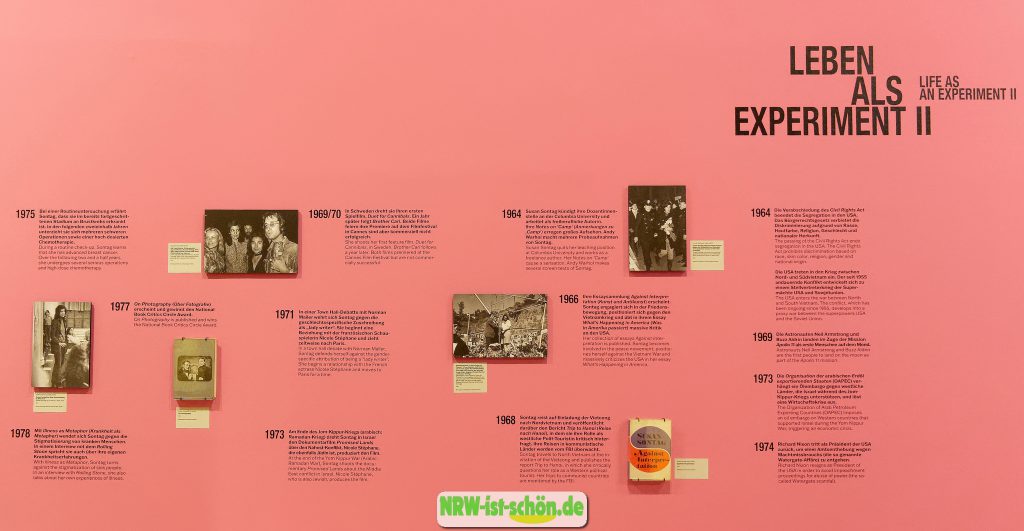

Mit ihrer Essay-Sammlung Against Interpretation (Kunst und Antikunst, 1966) lieferte sie einen Guide zu aktuellen Kunstströmungen wie der Nouvelle Vague und dem Happening. Sontag kritisierte die intellektuellen Interpretationsansätze ihrer Zeit und plädierte für eine unvoreingenommene sinnliche Wahrnehmung von Kunstwerken. Zugleich lotete sie das Verhältnis zwischen Hoch- und Populärkultur neu aus. Ihr Postulat, dass sich das Gefühl, das von einem Bild von Robert Rauschenberg ausgelöst wird, mit dem, das ein Lied der Supremes erweckt, vergleichen lasse, löste eine Welle der Empörung aus.

ANMERKUNGEN ZU CAMP

Mit ihren Notes on ‚Camp‘ (Anmerkungen zu ‚Camp‘, 1964) nahm Susan Sontag das vermeintlich Oberflächliche des queeren Undergrounds in den Fokus. Anstelle von Definitionen präsentierte sie 58 Thesen zu verschiedenen Ausdrucksformen des Camp. So sei das Ballett Schwanensee ebenso „campy“ wie eine Tiffany-Lampe. Sontag schrieb: „Camp sieht alles in Anführungszeichen: nicht eine Frau, sondern eine ‚Frau‘.“ Maßlosigkeit und Künstlichkeit seien zentrale Merkmale des Camp-Geschmacks. Sontags Konzept fand eine erste praktische Anwendung im Prozess um den Film Flaming Creatures (1963) von Jack Smith, der wegen Obszönität beschlagnahmt worden war. In ihrem Gutachten charakterisierte Sontag den Film als sinnlichen und poetischen Schockfilm und festigte damit ihren Status als unangepasste Filmkritikerin.

EINE FRAU SEIN

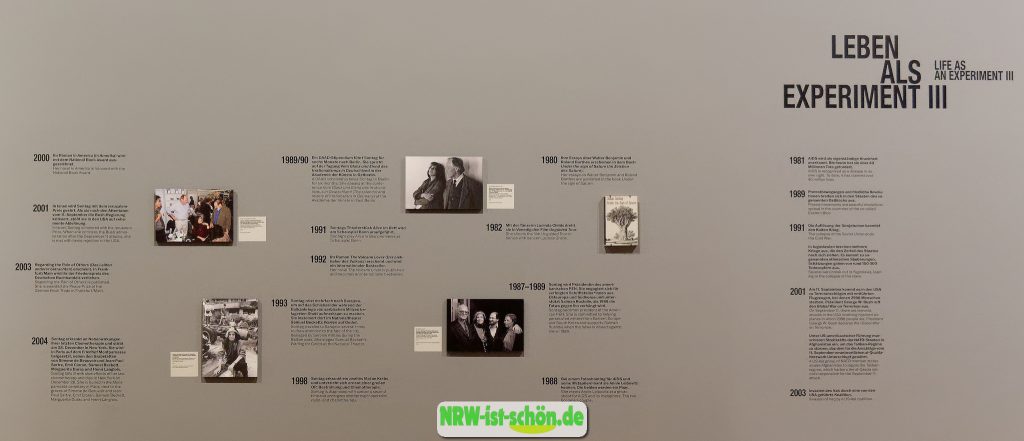

Susan Sontags Selbstermächtigung als kritische Autorin und Intellektuelle umfasste auch ihre Auseinandersetzung mit dem Feminismus und ihrer Rolle als Frau. Wie Simone de Beauvoir und Hannah Arendt forderte sie eine gleichberechtigte Anerkennung als Denkerin, ohne zusätzlich als „weiblich“ klassifiziert zu werden. In den 70er-Jahren kritisierte sie in mehreren Essays die Ungleichbehandlung der Geschlechter. Männer würden „gesehen“, Frauen hingegen „beobachtet“. Während Männer mit dem Alter angeblich an Kompetenz gewännen, würden Frauen an Schönheit verlieren. Sontag propagierte ein androgynes Schönheitsideal, das Männliches und Weibliches vereint. Gemeinsam mit ihrer Partnerin, der Fotografin Annie Leibovitz, realisierte sie das Buch Women (1999), das die Vielfalt von Frauen verschiedener Altersgruppen, Kulturen und Berufe feiert.

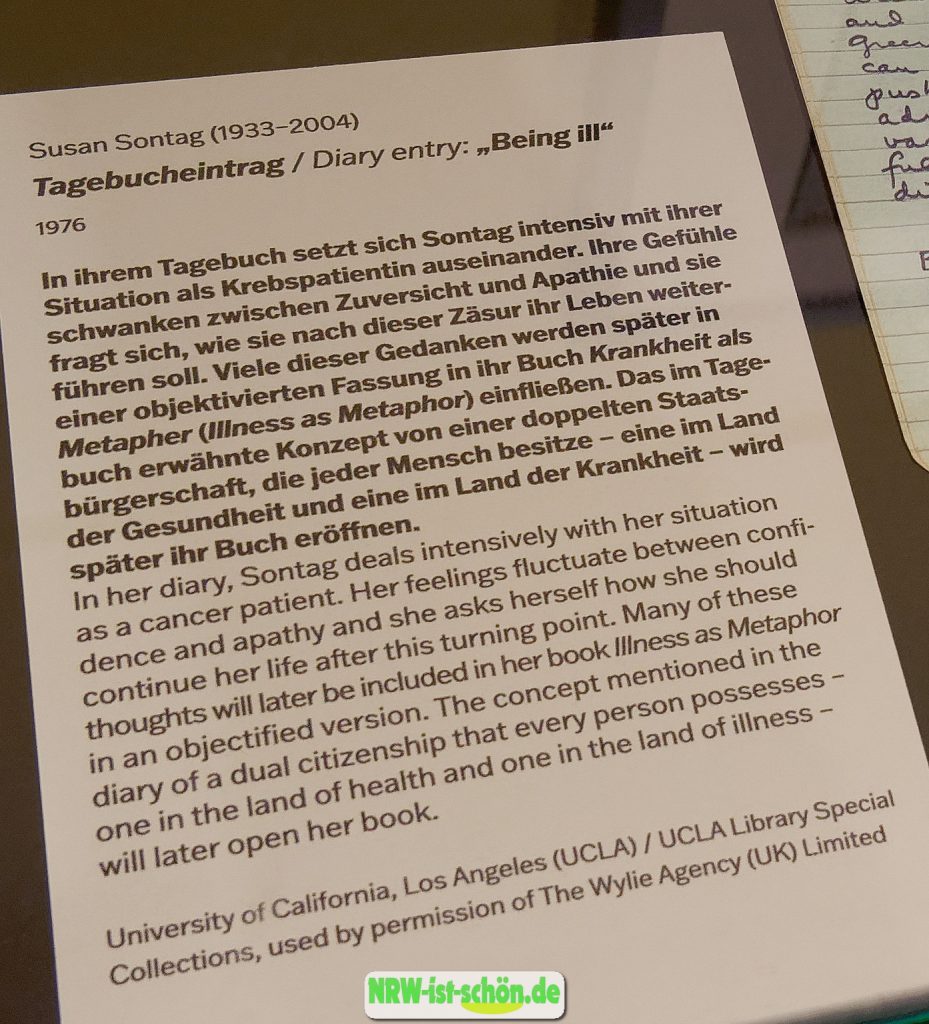

GESUNDHEIT UND KRANKHEIT

Als bei Susan Sontag Mitte der 70er-Jahre Brustkrebs diagnostiziert wurde, veränderte dies ihr Leben für immer. Es folgten zweieinhalb Jahre mit schweren Operationen und Chemotherapien. Währenddessen analysierte sie in Illness as Metaphor (Krankheit als Metapher, 1978) die Stigmatisierungen, denen erkrankte Menschen ausgesetzt sind. In den 80er-Jahren, als viele ihrer Freunde an HIV starben, dehnte sie diese Untersuchung auf AIDS aus. Wie kann man kranken Menschen mehr Sichtbarkeit verschaffen, ohne sie zu viktimisieren? Annie Leibovitz gelang dies mit dem Foto eines an AIDS erkrankten Freundes sowie ihren Kampagnen-Porträts für die San Francisco AIDS Foundation (SFAF).

Als Sontag 1999 erneut an Krebs erkrankte, dokumentierte Leibovitz den Krankheitsverlauf und hielt so fest, wie sich ihre Partnerin ihre Souveränität zurückeroberte.

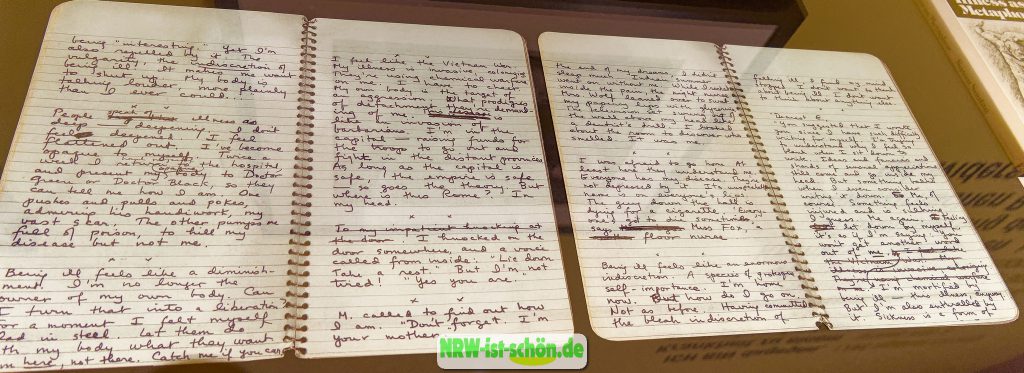

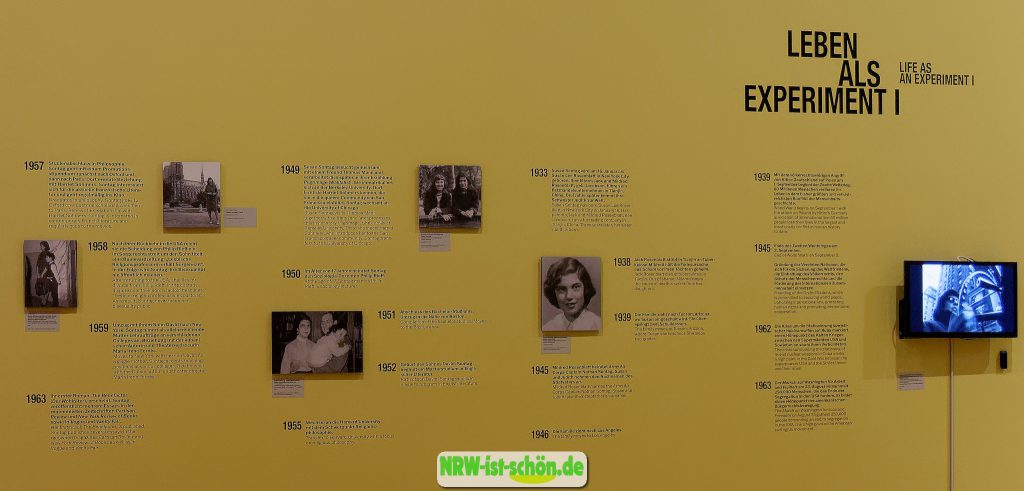

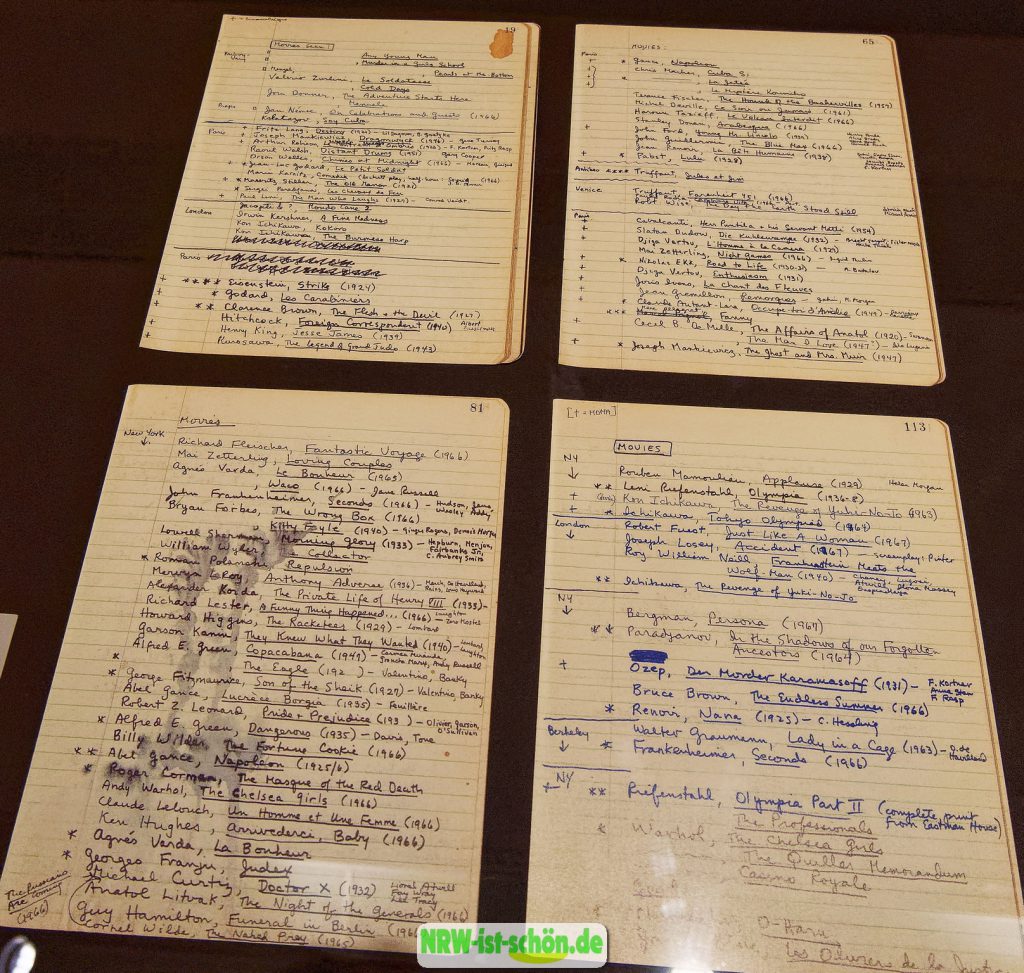

LEBEN ALS EXPERIMENT

Susan Sontag verstand ihr Leben als ein Experiment. In ihrem Tagebuch notierte sie in Form von Listen, was sie alles an sich ändern wollte. Immer wieder erfand sie sich neu, ob als Kritikerin oder Filmregisseurin, als Schriftstellerin oder öffentliche Intellektuelle.

Sie verstand sich selbst als ein „Projekt“ und arbeitete zeitlebens an ihrer Weiterentwicklung. Selbstreflexion und Selbstkritik waren dafür unverzichtbar, ebenso wie Mut und die Bereitschaft zum Neuanfang.

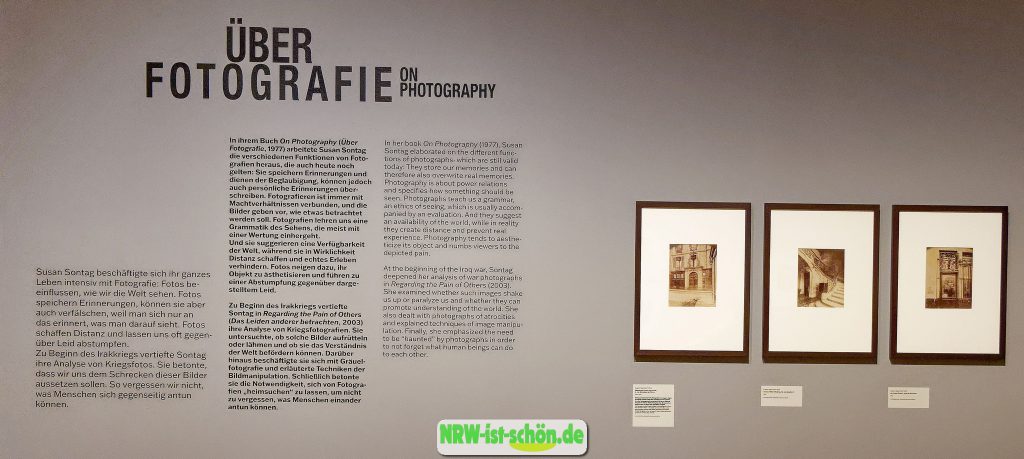

ÜBER FOTOGRAFIE

In ihrem Buch On Photography (Über Fotografie, 1977) arbeitete Susan Sontag die verschiedenen Funktionen von Fotografien heraus, die auch heute noch gelten: Sie speichern Erinnerungen und dienen der Beglaubigung, können jedoch auch persönliche Erinnerungen überschreiben. Fotografieren ist immer mit Machtverhältnissen verbunden, und die Bilder geben vor, wie etwas betrachtet werden soll. Fotografien lehren uns eine Grammatik des Sehens, die meist mit einer Wertung einhergeht. Und sie suggerieren eine Verfügbarkeit der Welt, während sie in Wirklichkeit Distanz schaffen und echtes Erleben verhindern. Fotos neigen dazu, ihr Objekt zu ästhetisieren und führen zu einer Abstumpfung gegenüber dargestelltem Leid.

Zu Beginn des Irakkriegs vertiefte Sontag in Regarding the Pain of Others (Das Leiden anderer betrachten, 2003) ihre Analyse von Kriegsfotografien. Sie untersuchte, ob solche Bilder aufrütteln oder lähmen und ob sie das Verständnis der Welt befördern können. Darüber hinaus beschäftigte sie sich mit Gräuelfotografie und erläuterte Techniken der Bildmanipulation. Schließlich betonte sie die Notwendigkeit, sich von Fotografien „heimsuchen“ zu lassen, um nicht zu vergessen, was Menschen einander antun können.

DER FALL RIEFENSTAHL

Leni Riefenstahl hat während der NS-Zeit mehrere Propagandafilme gedreht, die immer noch kontrovers diskutiert werden. In den 60er-Jahren bezeichnete Susan Sontag die Filme Triumph des Willens (1935) und Olympia (1938) als „Meisterwerke“, die zwar im Kern propagandistisch, unter formalen Aspekten aber sehr bemerkenswert seien. Zehn Jahre später revidierte sie diese Meinung anlässlich des Erscheinens von Riefenstahls Nuba-Bildband. In ihrem Essay Fascinating Fascism (Faszinierender Faschismus, 1975) betonte Sontag nun die Konstanten in Riefenstahls faschistischer Ästhetik: Es würden vorrangig Schmerz, Unterwerfung und Gehorsam verherrlicht. Sontags Aufsatz erschwerte Riefenstahls Comeback in den USA erheblich. In ihren Memoiren setzte sich Riefenstahl mit Sontags Kritik auseinander.

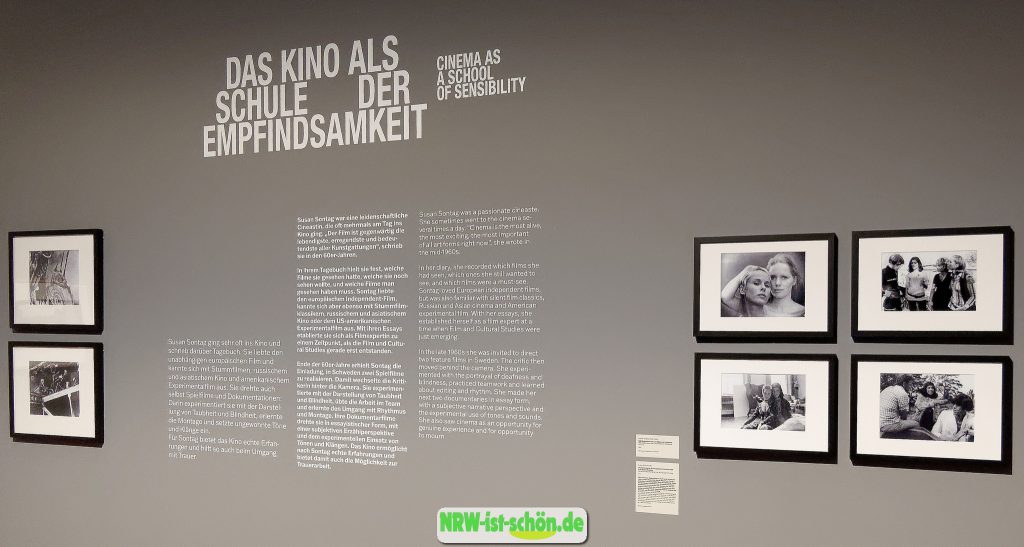

DAS KINO ALS SCHULE DER EMPFINDSAMKEIT

Susan Sontag war eine leidenschaftliche Cineastin, die oft mehrmals am Tag ins Kino ging. „Der Film ist gegenwärtig die lebendigste, erregendste und bedeutendste aller Kunstgattungen“, schrieb sie in den 60er-Jahren. In ihrem Tagebuch hielt sie fest, welche Filme sie gesehen hatte, welche sie noch sehen wollte, und welche Filme man gesehen haben muss.

Sontag liebte den europäischen Independent-Film, kannte sich aber ebenso mit Stummfilmklassikern, russischem und asiatischem Kino oder dem US-amerikanischen Experimentalfilm aus. Mit ihren Essays etablierte sie sich als Filmexpertin zu einem Zeitpunkt, als die Film und Cultural Studies gerade erst entstanden.

Ende der 60er-Jahre erhielt Sontag die Einladung, in Schweden zwei Spielfilme zu realisieren. Damit wechselte die Kritikerin hinter die Kamera. Sie experimentierte mit der Darstellung von Taubheit und Blindheit, übte die Arbeit im Team und erlernte den Umgang mit Rhythmus und Montage. Ihre Dokumentarfilme drehte sie in essayistischer Form, mit einer subjektiven Erzählperspektive und dem experimentellen Einsatz von Tönen und Klängen. Das Kino ermöglicht nach Sontag echte Erfahrungen und bietet damit auch die Möglichkeit zur Trauerarbeit.

MIT SONTAG IM KINO

Für Susan Sontag war das Kino ein sozialer Raum, der den Besucher*innen nicht nur zeigt, „wie man sich in Pose wirft, raucht, küsst oder kämpft“, sondern auch zu einem besseren Verständnis der Welt beiträgt. Gleichzeitig ist das Kino ein Ort des Begehrens: Man lässt sich von den Bildern überwältigen, flirtet mit den Sitznachbar*innen und verliebt sich in die Darsteller*innen auf der Leinwand.

Sontags Filmanalysen waren vielfältig: In The Imagination of Disaster (Die Katastrophenphantasie, 1965) untersuchte sie Science-Fiction B-Movies der 50er- und 60-Jahre und erkannte in deren Schreckensszenarien die kollektive Angst vor dem Atomkrieg. Filme von Jean-Luc Godard oder Ingmar Bergman beschrieb sie in Hinblick darauf, wie diese die Filmsprache erweiterten. Und in Hollywood-Filmen mit Greta Garbo oder Marlene Dietrich machte Sontag Elemente des Camp aus.

Text: © Bundeskunsthalle Bonn

Eröffnung der Ausstellung

Eröffnung der Ausstellung SUSAN SONTAG. Sehen und gesehen werden: Donnerstag, 13. März 2025 um 19:00 Uhr. Der Eintritt ist an diesem Abend frei.

Öffnungszeiten und Tickets für die Ausstellung SUSAN SONTAG. Sehen und gesehen werden: